“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”:劳动学说界定AIGC著作权及其方法论

摘要:本文采用马克思主义劳动学说对洛克的劳动财产理论进行了一些修订和补充,提出了以劳动三要素和商品交换理论为基础的相对完整的判定方法。这不仅对AIGC的著作权归属问题贡献了一个基于劳动价值论的、来自中国的原创性理论,也为生产链条日益复杂条件下如何判断产品的著作权归属贡献了一个新的方法论。

一、引言

美国人工智能研究实验室OpenAI于2022年11月30日发布了一款基于人工智能的大型语言模型“ChatGPT”。ChatGPT通过自然语言处理技术理解用户的输入文本,以对话的形式与用户展开交流。自问世以来,ChatGPT就给各大行业带来冲击,ChatGPT的使用引发教育界对学生创造力和思考能力的担忧,但担忧并未能阻止该模型的流行,有调查显示,截至2023年1月以来,美国有89%的大学生用ChatGPT完成作业。ChatGPT的流行同样引发了相关法律议题的关注,其中的知识产权问题尤为突出。厘清类似ChatGPT的知识产权配置逻辑,使得人工智能技术长足发展,增进经济发展效益,维护各方权益,同时更深层次地利用新技术解放和发展生产力,是法学界不可回避的一大挑战。

事实上,关于人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)的著作权益归属问题的讨论由来已久。目前学者们给出的解决路径主要有拟制作者论、人工智能权利主体论、不可版权论、公有论等,本文借助马克思主义劳动学说回答了人工智能生成内容的可版权性问题,提出“以人类的劳动为中心”的法律进路,给出了AIGC可版权性和人类作者论的解释,并探索了人工智能拟制作者的正当性认定的方法论,试图解决人工智能生成物归属的混乱。

二、AIGC可版权的核心:一种承认劳动的表示

马克思和洛克都强调劳动作为个人在社会生存和发展的根本意义(Kwok,2020),马克思主义劳动学说(Marxist Theory of Labour,MTL)建立在对direct appropriation、农业、手工业、手工业和大机器工业的哲学性的普遍总结之上,这对理解后工业时代的劳动生产也有着借鉴意义(Sayers,2007),无法确切地认定洛克是承认智力劳动的,但一些洛克式的学者(MossoFF,2012)和马克思一样承认智力劳动的存在,并以劳动论证知识产权的理论根基,例如Bryan Cwik(2014)的生产能力理论更接近马克思关于智力劳动成果的观点,生产能力理论强调了三点:(i)劳动证明财产的合理性;(ii)只有财产权才能保证劳动者对无形的智力劳动的控制;(iii)知识产权很多时候是在市场条件下发挥作用。有学者认为无法通过马克思的理论证明财产的合理性(Drahos,1996),这种观点是片面的,《资本论》中“劳动者对他的生产资料的私有权是小生产的基础,而小生产又是发展社会生产和劳动者本人的自由个性的必要条件。”从直接的文本证据可以看出,马克思认为劳动是占有的正当性基础。

洛克的劳动混合理论缺乏对劳动过程的深入考察,MTL相当准确地表述了具体和抽象的劳动过程和劳动具备的要素,可以用来帮助我们理解智力劳动。一些洛克式的劳动理论通常认为劳动是财产正当性的基础,主要由劳动混合理论来证明,但洛克并不能证明“为什么一个人应该获得她与劳动混合的东西,而不是失去她的劳动”,Nozick针对劳动混合理论提出了番茄汁倒入大海的反例,质疑为什么被倒入番茄汁的大海为什么不是劳动所有,从政治经济学的角度回答,Nozick描述的行为不是一种劳动,恩格斯指出“自然界和劳动是在一起才是一切财富的源泉”,即“劳动是财富之父,土地是财富之母”,劳动是在人的主权性地掌握来自自然界的生产资料才能进行的,因此把番茄汁倒入大海的人当然不能拥有大海。这种理论的模糊性使得基于洛克理论的知识产权学说在复杂化的生产关系背景下处理著作权归属问题时变得脆弱,对AIGC的争论似乎只是个开始。

同时,与洛克的观点不同,MTL认为劳动是占有的首要合法性,而并不认为产权是有着独立的理由支撑而存在,从而绝对保卫劳动者的劳动所有权的(Huber,2017),我们根据MTL而进一步讨论人们如何经过智力劳动之后,在知识产权的理论范畴中拥有自己的劳动成果。一个从事体力劳动的人,他生产了一些物质性产品,如果有人没有付报酬而侵占,大多数国家的法律会以盗窃罪制裁侵占的人,以此保护体力劳动的成果。而智力成果的使用是“非排他性”(有时被称为非竞争性)的(Cwik,2014),这是由知识对象的特征决定的(Hettinger,1989),试想一下,如果是一个靠文字谋生的职员,他的作品如果被人随意复制而没有获得相应报酬,这同样是侵占他的劳动,只是这种侵占在现实中没有表现得那样直接和恶劣,但也应该得到完整的保护。当我们在讨论人工智能的内容生产时,高度智能化和复杂化的机器容易使我们忽视人的劳动的存在。马克思在《政治经济学批判》中揭示出技术人员和科学家们使机器自动化的“general scientific labour”将会改变工人们以经验为基础的劳动形式,即操作机器的劳动替代了技能性的劳动。智力劳动的形式也遵循着这一变换,机器的智能化会使创作者只需要操作和监督它。但其实,“Even the most technologically advanced machines of our era are little more than faithful agents of the humans who design or use them.”,如果AI被认为是创作的工具的话(Bisoyi,2022),在MTL那里,AI就被归入劳动资料的范畴,因为无论如何智能,他们只是使用者的“忠实的代理人”。

MTL从一种连续性的事实状态中将劳动的发生过程抽象出来,创造性地概括了劳动过程的三要素“有目的的活动或劳动本身、劳动对象和劳动资料”,这种总结相当客观准确,一个木工购置了一批木材用来做椅子,做的过程中需要用到手工锯、锤子、电钻等工具,木材是他的劳动对象,这些工具就是他的劳动资料。MTL认为“art is the highest form of creative activity, free creative activity,the highest form of work”,一个作家当然是有目的的写作,他可以说“我的作品是在漫无目的的思绪中完成的,没有一个明确的目的”,这在MTL的定义中也是有目的的,因为目的性直接与你的活动相关,作家所称的“目的”也只是“写作”的大目的下的一个小目的——是一个无目的地寻找写作灵感的目的,并且大多数作家灵感的前提是吸取了前人的思想成果。人工智能的自主性是在人类目的下的自主性,“‘机器’承载并延伸了人的行为的‘目的性’,并将这种目的性对象化为一种新的物质性存在。”同时,原始的目的性驱使劳动者寻找劳动资料和劳动对象,按照他自己的意愿去设计产品,因此也对自己的劳动拥有所有权。由上论述可以看出,虽然马克思没有具体的考察智力劳动,但这并不代表智力劳动的事实脱离了他的总结。

马克思考察了商品交换的过程,他从商品的交换价值和使用价值出发,只有在交换的过程中,劳动者才能获得他出售商品的价值,其中包括他的劳动价值,而购买商品的人获得了商品的使用价值,知识商品的交换也遵循这样的逻辑范式。Hettinger认为劳动不能够构成作者对作品市场价值的完全的索取权,因为他的作品是建立在前人贡献的基础之上的,但是他忽略了作家可能也为他写作的劳动资料付出了一定成本,通常情况下购买了前人的思想成果,如通过书籍、接受教育汲取前人的思想,无论价格多少,在购买地完成后,前人的贡献(我们称之为劳动)其实已经得到了补偿。这里可以解释Vincent van Gogh的悲剧,他的悲剧在MTL那里是一个欲交换而不得的悲剧,因为他作品所包含的后印象派的开创性并没有得到他同时代人的发现,他的作品无法被认可和交换,因此他甚至无法获得基本的生活资料,穷困潦倒地过完了一生,而人们发现他作品巨大的艺术价值而愿意高价进行交换时,很不幸他已经去世了。创造性、原创性是在劳动的过程中产生的,在每个劳动的含量并不一样,智力劳动也有很多高度重复和范式性的,例如新闻的写作要求必须说明事件发生的时间、地点、人物。人类社会更需要这些创造力,因为往往这些富含创造力的作品价值更高,引起版权法的重点保护也无可厚非。从体系性的角度考虑,如果创造性作为版权保护的唯一原则并作为知识产权的法律制度确定下来的话,很可能是会在法律层面上制造更多的“梵高悲剧”,因为创造性只是蕴含在劳动之中的一种特性,对它的辨识因人而异,如果因为所谓的创造性而导致AIGC的不可版权,可能会有这样的后果:(i)不给予版权保护的情况下,意味着可以被任意复制,智力劳动有被侵占的风险;(ii)智力劳动成果无法得到交换,生产它的人因为没有版权,无法在交换体系中收回成本并获得一定的利润,这同时也意味着AIGC无法进入到现代经济体系之中,这将阻碍AIGC的经济用途,至少按照计算规则是无法计入GDP的,这也不符合经济原则。要把劳动的过程看作是一个连续的状态,那么在社会商品交换的层面上,质量达到人们已经满足的标准的话——AIGC如果上已经达到和人类的创作很难区分的情况下,买家没有必要区分人工的原创还是经过机器创作,特别是与实物相比更加难以鉴别的知识类产品。例如人们对人工智能生成的新闻的体验感已经接近人工写作的新闻。

于公共利益而言,也许AI在劳动上的解放性或许比其他方面更重要,因为在洛克和MTL都强调每个人首先是劳动者,捍卫劳动应当放在优先位置,我们认为“奴役”一种无生命的智能代理也是一种劳动的范式,同时AI可能没有权利不遭受痛苦,我们会更关注其对人类的价值。我们认同“无论是动物还是机器,都不可能因著作权法保护作品而受到鼓励,从而产生创作的动力”,实证研究也确实表明了版权法的确立可能并没有达到激励创作的目的(Ku,Sun & Fan,2009),但不受保护的作品也有可能打压创作者的劳动生产动力,前文已经论述过,我们的依据是知识产权存在的原因是智力劳动成果同样不允许被窃取。可版权是为了承认AIGC是劳动的结果,况且这种使用成本低且便捷的新技术的广泛使用几乎是不可避免的,AI将人类从繁重的文字劳动中解放出来,尤其当代社会中“脑力工人”的规模已然非常庞大。

关于使用AI进行创作的人“过于轻松得到”的问题,我们仍然用体力劳动和脑力劳动进行对比。MTL区分了劳动所有权和劳动所得(劳动所有的外在形式),MTL认为劳动者将自己的劳动商品化进行出售,购买者获得了使用价值,而获得了商品的价值,也是他的劳动所得。体力劳动者在考虑他的劳动(商品)的定价时,可能会考虑成本(MTL意义上获得劳动资料和劳动对象所付出的成本)和生产时所耗的精力(马克思将其概括为一般性的必要劳动时间)对他出售的商品进行定价,购买者根据商品的使用价值来考虑价格的可接受性,这是可以直接在买卖方在同一时空下完成的,这种商品的定价是受到购买者的制约的。而智力劳动产品的劳动者和生产者首先要面对着跨越时间和空间的一种交易,既要考虑到劳动成果不被侵犯,也要考虑依据智力劳动的价值的合理定价,这是从MTL的角度理解设置一个版权保护期的意义,这样的规定是对基于真实价值的合理定价是至关重要的,因为期限的设置意味着一个基于买卖双方合意的、合理的定价和不合理定价的划界,期限意味着根据著作权获取收益的时间有多长。很显然作者生产一篇人工智能生成的文章比传统方式的写作出来一篇要容易得多,所需要的一般必要劳动时间也要缩短,考虑到知识产权造成保护时期著作权人对作品的一种垄断,可以考虑缩短AIGC的版权保护期并适当降低交易价格,以提升分散而庞杂的购买者的议价能力,例如Mauritz Kop提出可以将人工智能发明的专利缩短至3到5年。

需要阐明的是,MTL并非只注重劳动的三要素,而是依托这三个关键的要素去框定每个智力劳动领域的边界,围绕马克思著名的论断“活劳动是致富的源泉”,只有框定了这些,劳动的价值才能得到更好的保护,其中包括耗费的心智、创造力、时间、体力、努力、思想、个性等衍生出的学者或者司法机构所要求的原则,很多时候这些单一的原则只保护了智力劳动的一个面向,而MTL在时间和空间上全面地解决了智力劳动的独特性难以得到保护的问题,这也包括作为劳动最高形式的艺术创作。

在现行的法律体系面前,AIGC的可版权进程会受到一些阻碍,AI的用户可能达不到《伯尔尼公约》中“智力创造”贡献的最低作者标准(Ginsburg,2018),我们认为可以对“智力创造”这一概念进行扩张解释,智能化意味着使用者对AIGC的可塑性的增强,至少可以将上文所述的第二层目的“我想要AI为我产出一个什么样的东西”纳入“智力创造”,尤其符合智力创造,还是使用者的idea,只不过人力执行被AI执行所取代,并且智能化的趋势下AI大多数情况下会比人工处理得更好。

针对著作权保护问题签订的《伯尔尼公约》,无论是从公约的条文本身,还是其签署的时代背景来看,认为人类应当是作品的创造主体似乎是毋庸置疑的,并构成了该公约若干条款的基础。例如,公约第7(1)条中规定,著作权的一般保护期限取决于作者的生命(作者去世后五十年),以及公约中关于保护作者人身权利和精神权利的条款而这样的规定还是较为显著的仅适用于人类实体。需要说明的是,伯尔尼公约并未明确约定判定版权资格的具体标准,在实践中,这一标准由各个成员国自行决定。

三、方法论

(一)界定方法

Ballardini、Kan和Roos基于文献总结了三类观点,分别是The Revolutionary school、The Romantic school和The Modernist school,The Revolutionary school认为可以赋予AI以人类的法律人格,使AI成为权利所有人。The Romantic school与The Revolutionary school的意见相左,认为知识产权保护的是作者的思想表达、个性和创造力,从而反对保护非人类的知识产权。The Modernist school坚持只有自然人才能成为作者,在此基础上讨论将知识产权授予在AI创造和使用过程中的潜在作者。基于过往的论断,我们认为应从以人格为作者身份要求核心,改进为以“人类的劳动为中心”讨论著作权的身份要求,即本质上讨论的是“作品本质上是谁的劳动?”。The Revolutionary school的观点不符合本文基于MTL的推导的保护人的劳动的结论,也不能遵循康德哲学角度的人类与机器的主客体不可置换原理。从经济现实上考虑,AI本身并没有具有利益的实体主体,赋予AI法律也会造成AI成果实际享受人的难以界定。如果知识产权法承认了AI的作者地位,那么AI宪法权利、民事法律地位、刑事责任主体等是否都要赋予?这无疑会引发巨大的法律动荡和人类社会伦理道德规范的动摇,显然目前的AI尚未达到基本的自然人和法人的人格标准,也无法自主决定自己的目标和价值观,因此本文首先排除了Revolutionary school的观点。

基于MTL,我们认为版权所有者的身份应当是与劳动成果的所有者高度重合的。首先区分出AI设计和使用所进行的两类不同的劳动,计算机科学家们的目的是设计出一个AI,这个过程是借助计算机理论、编程语言、算法、数据结构和硬件设施等资料来完成的,这已经构成了一个完整的劳动过程。而使用者可以通过合法的交换与AI的设计者获得使用权,这个过程是为使用者获取生产资料的过程,对于使用者具体而言,不包含数据库的AI是一种劳动资料,例如ChatGPT使用的数据库是劳动对象,ChatGPT的模型更倾向是劳动资料,总体而言,AI是使用者的生产资料,是设计者的劳动成果。使用者使用AI可能是为了获取一段想要的文本对AI发出指令,AI根据它的数据库,通过模型学习和自我调整,生成文本和输出结果,这是使用者的劳动过程。设计者和使用者的目的、劳动资料和劳动对象完全不同,如果区分出来两个不同的劳动,那么劳动成果的归属问题一目了然,因此也无需拟制出作者。

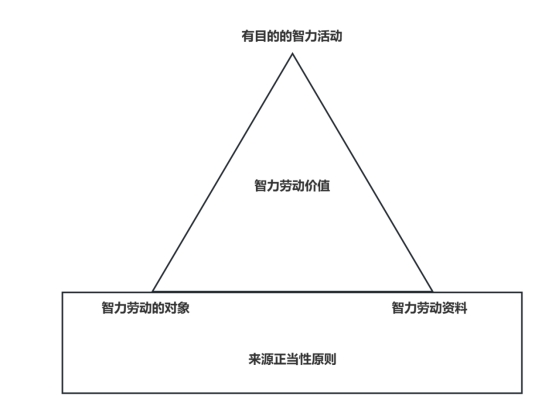

当然,上述分析只是建立在非常容易区分设计者和使用者的基础之上,对AIGC主张知识产权权利的主体会有很多,目前学界的讨论基本围绕在人工智能供应方(设计者或提供者)、程序员、最终用户、人工智能主体(指的是一类主张赋予人工智能权利主体地位的观点)和联合权利体(Yu,2017)。本文并不认为AIGC要绝对归属于某一主体,而是要判断“是谁的劳动成果”,这个主体可以是一人也可以是多人,一旦这个问题明了,可以确定AIGC的IP归属和作者的先后顺序,我们借助MTL发展出一套基本的认定方法,构建了“三要件一原则”的认定方法,整体框架如图1,即一个可版权的AIGC要求它的作者在有目的地对AI进行操控,正当地获得他进行智力劳动所需的劳动资料和劳动对象,同理,一个合格的作者也必须满足这些条件。

图1.AIGC版权性与作者归属的认定方法

来源正当性原则针对的是劳动资料和劳动对象的实体来源正当性和功用来源正当性。实体来源正当性要求作者的劳动资料和劳动对象是正当获得的,可以是交易,也可以在获得AI所有者的授权之下免费使用。功用正当性要求作者获得的劳动资料和劳动对象的功用目的与作者的创作目的高度重合,作家使用的AI模型必须是具有文字创作功能的AI,否则不能认为AI模型的功用来源是正当的,例如ChatGPT并没有被OpenAI作为一种创作型AI来出售使用权,那么使用ChatGPT的产品就不能受到著作权保护,创作型的AI会要求更低的形式上的重复率和更高创造标准的技术,例如Deep Dream Generator、Wordsmith、Flow Machines这类创造性AI平台,语言学家Noam Chomsky就认为ChatGPT是一种“high-tech plagiarism”,当前的弱人工智能很难达到高原创性,低重复率的标准,但不代表仅因为当下AI的低创作型和产出的高重复性就否定AIGC的可版权性。此外,也应并重实体来源的正当性,例如OpenAI经常使用维基百科、CommonCrawl、WebText等作为数据库,如果OpenAI没有得到这些数据库的使用许可,也会被认定为违反了实体来源的正当性,《华尔街日报》记者Francesco Marconi就曾指责Open AI未经授权大量使用路透社、《纽约时报》、卫报、BBC等媒体的文章来训练ChatGPT模型,但从未支付任何费用。认定来源正当性的可执行性上,已经有学者给出了通过自主的数字版权管理技术对外部数据进行法律推理的解决模式,确保创作时的版权材料是合规的,同时采集和利用也必须是合法的。

(二)基于现行规定的修订

在Feist Publns, Inc., v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991)案中,法院确立了“无独创性的纯信息不受版权法保护”这一观点。在该案中,用户如欲在原告服务的地域范围内获得其电话服务的,须向原告递送一份申请,其中包含姓名、城镇,随后原告将向用户发放一个电话号码,并将所收集到的用户的姓名、城镇、电话号码根据字母表顺序编纂成一份目录。法院认为,该等目录并不构成作品,原因有三:其一,这份目录所含信息与用户原本提交的信息内容别无二致,而仅仅是经过了集合,且这种集合并没有对原有内容进行任何增删,无法体现独创性,并认为汇编作品(compilation)的版权并不延伸到被汇编的素材本身,从而确定“勤劳收集原则(industrious collection)”并不适用于版权法中作品的“独创性”要素的认定;其二,原告并非自行决定编纂这份目录,而是经州公司委员会的法规要求而编纂,这种遵照外部指令而非内生的、自我驱动的行为动机更加削弱了其独创性;其三,原告依照字母表顺序进行编纂的这一行为,虽然属于一种协调安排,并且耗费了一定劳动,但此类安排由来已久,乃至被人们认定为理所当然,并非原告所独创,因此不具备版权法所要求的最低限度的“创造性火花”,从而确定“额头出汗原则”亦并不适用于版权法中作品的“独创性”要素的认定。

而在Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53(1884)案中,法院的观点可以总结为:在人类使用机器产生内容的情况下,倘若最终产物具备人类思维所带来的独创性,即可视为作品,人类将被视为作者。在该案当时的背景之下,存在一种观点,认为照片仅仅是对某些物体(有生命或无生命)的物理特征或轮廓的机械复制,并不涉及思想的独创性或与其在图片形状上的可见复制有关的智力操作的任何新颖性和独创性,因此不属于美国版权法意义下的作品,但法院认为,“照片的摄影师通过在相机前摆出模特的姿势,选择并安排照片中的服装、窗帘和其他各种配件,安排主题以呈现优雅的轮廓,安排和布置光线和阴影,暗示和唤起所需的表达,并从这些完全由摄影师做出的处置、安排或表述中,产生了诉讼中的照片。法院认为,如此产出的照片是一件原创的艺术作品,是摄影师智力发明的产物,摄影师是这张照片的作者。”

而关于AIGC需要具备何种程度的人类思维活动参与,方可认为满足“独创性”要求,目前美国亦无明确的法规指引,而需要根据个案情形具体判断。在USPTO报告中,针对人类“作者”身份的适格要件,USPTO提出了可以予以参考的几个要素:(i)其是否设计了创造作品的AI算法或流程;(ii)其对AI算法或过程的设计是否有贡献;(iii)其是否对用于算法训练或其他用途的数据进行过人为干预和筛选;(iv)其是否通过个人的选择和安排,运用或指导AI算法,使得其产出结果可以被用于工作;以及(v)其是否从事了多个上述活动。

独创性要求、“额头出汗原则”和必要安排(人类的参与程度)的原则实际上是模糊不清的,只给出了一个单薄的理由,我们总结为“作为主体的人的劳动及其领域划分的忽视”,因为这些规定会经常把几个独立的劳动过程混淆在一起,MTL提供了一个基于过程要素的解决方案。首先是目的性,使用AI进行工作的目的有两重含义,分别是:(i)我想要AI为我产出一个什么东西?(ii)我想要AI为我产出一个什么样的东西?借用Scannell(2022)的例子,即使某人只是使用轻松的力气点击了按钮而生成了一幅作品,只要这个人是合法的获取AI和数据库,这幅作品的IP应该归其所有,因为他在使用时已经是有目的的活动或劳动,法律不应该考虑为了做出这些安排所耗费的心力大小,因为这是他的劳动。Ginsburg和Budiardjo(2018)试图设置上游和下游两个作者身份,上游创作者在创作过程做出了某种贡献但是并最后并没有导致作品的产生,这个过程是下游创作者的工作,由于AI可能强烈表达了设计者的意志,可能会削弱使用者的原创性和创造力,因此Ginsburg和Budiardjo认为AI的创造者会是潜在的作者,这种观点本质上与McCutcheon原理相同,只不过McCutcheon认为AI自主产出的不可预测性会导致“作者的消失”,需要一个新的法律身份来进行纠正。针对这种分类,我们提供两个修正的要点:一是MTL强调的是目的性而非创造性,设计者的意志加诸AI后的表现,在使用者的劳动中那里可以被看作是劳动工具的一种特性,无论这种特性表现得多么强烈,它不会影响使用者使用AI的目的,因此强烈的意志表达并不能成为AI创作者是作品作者的理由,况且在AI“自主性”越来越强的趋势下,设计者的意志影响可能会越来越小;二是上下游作者的设置很可能会导致设计者对使用者劳动成果的掠夺,一般而言,设计者以交换的形式得到AI的所有权或使用权,在这个步骤中,交换得来的利益是属于设计者的劳动收益。而在“下游”创作过程,设计者创作的AI带来的劳动收益就已经得到满足,没有正当理由再进入到使用者的劳动领域进行权利的主张,因为使用者付出了使用成本。除非设计者同时是使用者。英国法院的观点更接近我们的论述,“who instigated the creation of the work, who paid for it”显然更倾向于智力劳动中目的性和劳动资料的来源(资金可以调动并获取劳动资料)。创作者在使用者那里获得了收益,而使用者将AI视作生产资料加以利益创造出自己的劳动成果用以交换,这种两全其美的状态不仅符合洛克的“足够且同样好”条件,也符合知识产权视角的帕累托改进(Moore,1997),并且这种改进是深刻发生在内在经济关系的。

此外,也有许多学者认为可以将AIGC纳入公共领域进行管理。例如Mauritz Kop以创新会在重重的权利森林下受到阻碍,造成市场壁垒和垄断为由,认为AIGC的公有化的主张较专利化更能促进创新。我们认为AIGC不分种类和时间的公有化的结果是公众对个体劳动的集体侵占,这是另一种意义上的私有与窃取,并且为新的市场进入者制造障碍。如果笼统地在AIGC产生的那一刻就强行地纳入公共领域,尤其是当今绝大多数国家是在市场经济的条件下,这样的制度设计显得与现实格格不入。同时,我们支持已经获得合理的劳动收益的产品所有可以进行公有化以防长久的垄断,实际上现行法律设置的50年期限之后不再进行保护的规定就是这样做的。

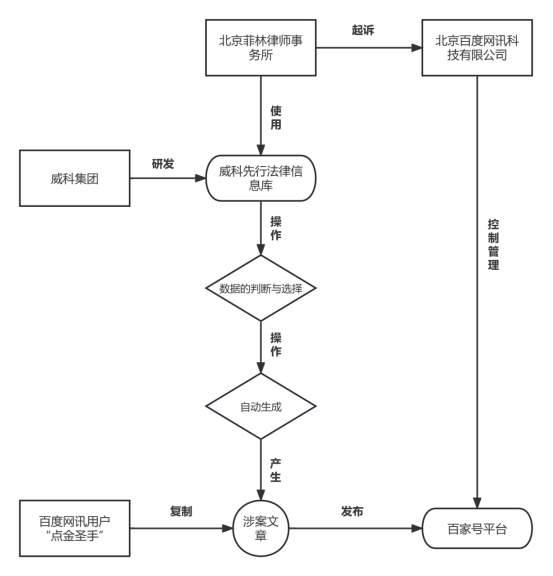

四、北京菲林律师事务所诉百度百家号著作权侵权案评述

北京菲林律师事务所诉百度百家号著作权侵权案中,法院确认AI的使用者享有AIGC的相关权利,“智力创造”似乎有被扩容至上传关键词等有目的的劳动的倾向。案情中,原告北京某律师事务所在威科先行库数据库中检索关键词,使用数据库“可视化”功能,自动生成包含图表和文字的分析报告,并在其微信公众号上发表。后被告未经许可在其经营的自媒体平台上发布被诉侵权分析报告。该案原、被告的主要争议焦点在于人工智能自动生成的大数据分析报告中的文字内容是否构成作品。

图2.菲林律所诉百度网讯公司案图示

2019年4月25日,北京互联网法院作出一审判决,一审法院选择从创作主体的主观能力角度理解“独创性”,并认可了人工智能的独创能力,但是从保护现有法律规范体系的角度,否定了人工智能的法律主体地位,从而否定了人工智能创作的作品的可版权性。

一审法院认为从分析报告生成过程看,选定相应关键词,使用“可视化”功能自动生成的分析报告,其内容涉及对电影娱乐行业的司法分析,符合文字作品的形式要求,涉及的内容体现出针对相关数据的选择、判断、分析,因此,肯定了该人工智能生成报告具有一定独创性,但还是认为具备独创性并非构成文字作品的充分条件,根据现行法律规定,文字作品应由自然人创作完成,自然人创作完成仍应是《著作权》法下作品的必要条件,由此,否定了该人工智能生成报告的作品属性,上述分析报告的生成过程有两个环节有自然人作为主体参与,一是软件开发环节,二是软件使用环节。

该分析报告由使用者通过威科先行这一平台自动生成,看似是使用者“过于轻松得到”一篇作品,不能达到《伯尔尼公约》中“智力创造”贡献的最低作者标准。但经过简单的分析、排除,就能得到这样一个结论:通过AI产生的作品,仍包含了使用者的智力创造,即便只有一声“轻轻的鼠标点击”,IP的归属仍为使用者所有。

软件开发者(所有者)没有根据其需求输入关键词进行检索,该分析报告并未传递软件研发者(所有者)的思想、感情的独创性表达,软件开发者的意志对AI生成的表格影响较小,“目的性”要件因此而缺失,故不应认定该分析报告为软件研发者(所有者)创作完成。

同理,软件用户仅提交了关键词进行搜索,应用“可视化”功能自动生成的分析报告亦非传递软件用户思想、感情的独创性表达,故该分析报告亦不宜认定为使用者创作完成。综上,软件研发者(所有者)和使用者均不应成为该分析报告的作者。

分析报告系威科先行库利用输入的关键词与算法、规则和模板结合形成的,某种意义上讲可认定威科先行库“创作”了该分析报告。但由于分析报告不是自然人创作的,因此,即使威科先行库“创作”的分析报告具有独创性,该分析报告仍不是著作权法意义上的作品,依然不能认定威科先行库是作者并享有著作权法规定的相关权利。

关于该分析报告的权利归属问题,北京互联网法院认为,对于软件研发者(所有者)来说,其利益可通过收取软件使用费用等方式获得,其开发投入已经得到相应回报;且分析报告系软件使用者根据不同的使用需求、检索设置而产生的,软件研发者(所有者)对其缺乏传播动力。因此,如果将分析报告的相关权益赋予软件研发者(所有者)享有,软件研发者(所有者)并不会积极应用,不利于文化传播和科学事业的发展。

对于软件使用者而言,其通过付费使用进行了投入,满足了生产资料来源正当性原则,基于自身需求设置关键词并生成了分析报告,其具有进一步使用、传播分析报告的动力和预期,进行了有目的的劳动(即便只是点击鼠标,生成表格)满足了MTL的目的性要求。因此,应当激励软件使用者的使用和传播行为,将分析报告的相关权益赋予其享有,否则软件的使用者将逐渐减少,使用者也不愿进一步传播分析报告,最终不利于文化传播和价值发挥。二审北京知识产权法院支持了这一观点。

激励创新与发明的最终落脚处终究是人本身,在缺少人类输入的基础数据与原始材料的情况下,人工智能无法生成任何表达形式、技术方案或者设计方案等。人类对人工智能的干预程度不同,决定着人工智能具体生成结果的内容与形式,而在人工智能主体与人类中心主义存在天然的矛盾的情况下,无需因人工智能相较于其他工具更为强大,就开始急迫地认为需要赋予其法律主体资格以维系该产业发展。改变专利政策必须经过慎重地考虑。人们普遍担心,不给予人工智能法律主体地位可能会阻碍后续的创新,但有相当的证据表明,专利政策的设计上,对专利主体的扩容也不能激励后续创新。

结语

本文的讨论很大意义上并非从教义学的角度讨论AIGC是否需要IP保护和如何保护的问题,而是在新技术进一步促进社会化大生产之中,按照经典的马克思主义政治经济学原理,生产关系发生了一定的改变,作为上层建筑的法律和公共政策如何调适这种关系,正确地判定IP归属并归之于一般性的权利主体,会有利于经济发展和社会整体进步。使用AI进行创作或工作的人会越来越多,ChatGPT3.5到4.0的快速迭代就很说明问题。现在正处在第六次康达拉季耶夫周期浪潮之中科学控制论革命第二阶段的中后期,我们对生产原理的认识不能停留在传统工业时代,如果类似AIGC的新事物无法得到有效的版权保护和符合实际生产关系的析权并生产出规范化的法理体系,并就会阻碍获取新技术给整个社会带来的益处,因此,本文更强调基于MTL对AIGC进行版权处理后,人工智能作为一种生产资料进一步社会化的意义,如生产效率、产出质量、就业状况等方面的作用。